隨著甲流等呼吸道疾病的流行,咳嗽成為許多患者最為困擾的癥狀之一。中醫藥在治療咳嗽、咳痰方面有著悠久的歷史和獨特的優勢,而連花清咳片作為一款創

有一種心肌梗死,稱為無癥狀心梗,是指缺乏特征性胸痛癥狀的急性心肌梗死,由于癥狀不明顯或缺乏特異性,這類心梗往往難以被及時發現,導致治療延誤,增加了病情惡化和死亡的風險。

數據顯示,沉默或未被識別的梗死可能占老年心梗患者的1/3以上,尤其是合并糖尿病和高血壓者。一旦發作,后果可能十分嚴重,甚至會引發猝死!

預防:4大注意

1. 疏忽大意要不得

尤其是平時工作忙、應酬多、不注重體檢的中年人,這些人往往會忽視平時身體所表現的胸悶、胸痛等癥狀,隱藏了更大的疾病風險。所以要定期進行體檢,及時發現并處理冠心病、心肌供血不足等潛在的心血管問題,切勿因忽視癥狀而錯過最佳治療時機。

2. 老人疼痛不敏感

老年人由于神經傳導功能減退,對疼痛的敏感度降低,尤其患有多種疾病的老人,敏感性更差。因此,對于老年人來說,即使沒有明顯胸痛癥狀,也應警惕心梗的可能性。一旦出現任何不適,應立即就醫檢查。

3. 糖尿病尤需防范

據報道,有40%的糖尿病患者發生心梗的時候沒有胸痛的癥狀。這是由于糖尿病患者血糖代謝異常,往往伴隨著血管病變和神經病變,使得患者疼痛耐受性增高,在出現急性心梗的時候往往不會感覺疼痛。因此,糖尿病患者應更加重視心血管健康,定期進行心電圖、心肌酶譜等檢查。

4. 癥狀不甚典型

除了胸痛外,無癥狀心梗還可能表現為手腳發麻、胃腸道癥狀(如惡心、嘔吐)、肩痛等非特異性癥狀。這些癥狀容易被誤診為其他疾病,從而延誤治療。因此,日常若出現這些癥狀,也要格外警惕,進行全面的體格檢查,以排除心梗的可能性。

治療:5大要領

1. 識別癥狀,及時診斷

無癥狀心梗一般不會有明顯的主觀癥狀,無法依靠客觀檢查來進行診斷。可通過心電圖、心肌酶譜、超聲心動圖等檢查手段進行及時診斷。必要時,還可進行冠狀動脈造影等進一步檢查,以明確病變部位和程度。

2. 長期規律服藥

一旦確診為無癥狀心梗,患者應遵醫囑長期規律服藥。藥物選擇應根據患者的具體情況而定,如抗血小板藥物、他汀類藥物、β受體阻滯劑等藥物進行治療。而隨著中醫藥發展不斷取得的新突破,如今通心絡等創新中藥也被廣泛應用于臨床治療中,具有調脂、抗凝、抗炎、抗氧化、改善血液流變、保護血管內皮、穩定斑塊、緩解血管痙攣等作用,可減少心腦血管事件發生率。

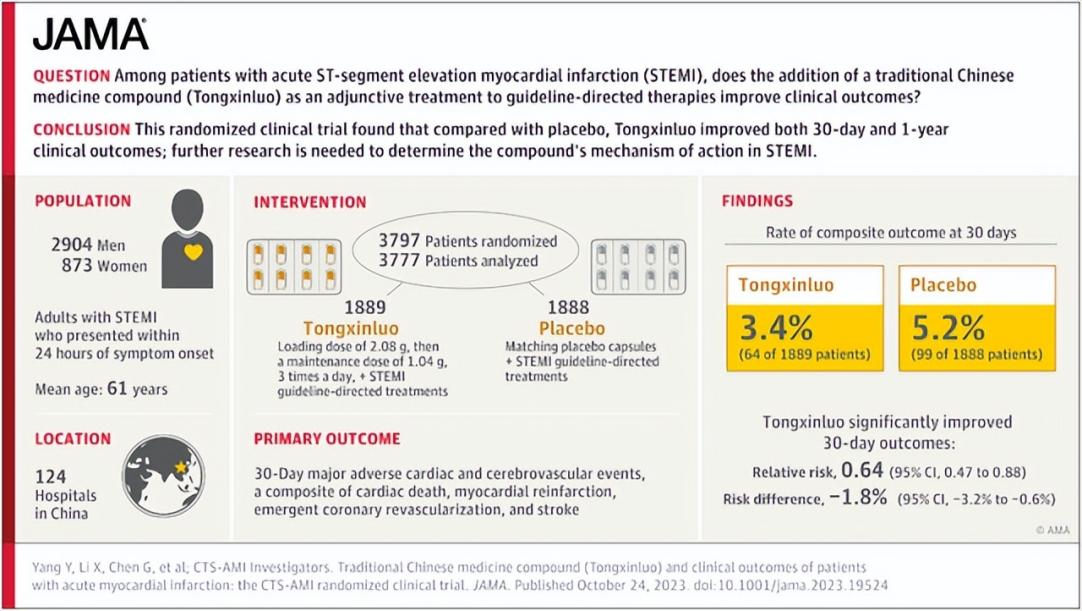

一項發表在世界頂級醫刊《美國醫學會雜志(JAMA)》上的研究表明,通心絡可降低30天主要心腦血管事件(包括心血管死亡、再次心肌梗死、緊急冠脈血運重建和腦卒中)風險36%,降低心血管死亡風險30%;研究1年時通心絡持續降低心腦血管事件發生風險36%,降低心血管死亡風險27%,該項研究成果更是獲評了2023年亞洲心血管醫學領域杰出研究、中國十大醫學研究、中國心血管病學領域十大亮點,是百年來創新中藥走向世界的里程碑式研究,這無疑將為更多的心腦血管病患者帶來獲益。

3. 重視血糖控制

對于糖尿病患者來說,控制血糖水平對于預防和治療心梗至關重要。患者應通過合理飲食、適當運動、藥物治療等手段,將血糖控制在理想范圍內,以減少血管病變和神經病變的發生。

4. 及時處理并發癥

心肌梗死患者可能會出現心力衰竭、休克、心律失常等并發癥,嚴重者可危及生命。對此,患者應在醫生指導下,及時進行干預和處理,以降低死亡率和致殘率。

5. 保持健康生活方式

日常生活中要注意勞逸結合,不要熬夜,限酒,低鹽、低脂飲食,適當運動、保持心理健康等。這些措施有助于改善心血管功能,降低心梗復發的風險。還要定期體檢,檢查血壓、血糖、血脂等指標,在發現異常時及時控制危險因素。

1

1